(PEL企業サイト:http://www.palgroup.co.jp/)

PALは、PASSIONとLOVEを持って世界と関わることをテーマとしているアパレル企業です。

企業サイトを開くと、PALらしさが表現された素敵な動画が掲載されていて、動画に映るスタッフが生き生きと働く姿が描かれていました。

創立から50年以上経つPALの展開ブランドは、今では50ブランド近くあります。その原点は、創立時のカジュアルブームに便乗し、社長の井上さんが「パル青山」をオープンしたことでした。

2010年から「PAL CLOSET ONLONE STORE」を運用し始め、売上は右肩上がりへと成長します。サイト内には多くの工夫や数々の施策があり、CX向上にも繋がっています。

そんなPALが行った、顧客様とスタッフを繋いだ施策や工夫についてご紹介します。

(PALオンラインショップ:https://www.palcloset.jp/)

欲しい情報をジャストで通知、販売促進に繋がる開封率の向上

お客様が、検討したい商品を一時的に保存しておく“お気に入り機能”があるサイトも多いですが、その“お気に入り”に追加した商品情報の通知を送るアプローチを開始。

お気に入り商品の価格が変化したタイミング、または在庫の再入荷、残数など、変動を通知する「変動通知」を取り入れました。価格変動の多いセール時期は、お客様の購買意欲が向上するタイミングでもあります。

LINE、メール、アプリ、サイト内でも通知が行き届く仕様となっているため、異なる角度からでもアプローチを仕掛けることができます。予約商品の販売通知も同様に行っているそうで、改善後の開封率が2.5倍以上アップしました。

お客様のライフスタイルに分けて、時間帯別でプッシュ通知が届くようなシステムの最適化も進めているそうです。

今後は、顧客様とスタッフがO to Oでメッセージができるような、接客の一部として活用可能な環境作りへと変化させることを目標としています。

店舗のスタッフと本社のスタッフが、同じデータ管理システムを活用し、現状の把握を同じスピード感で把握できるようなデジタル活用を進めています。

購入後のアフターフォロー機能の導入

ECサイトで商品を購入すると、購入後にスタッフコーデが表示される仕組みを導入。お客様が購入した商品の使い方や合わせ方で迷わないよう工夫されていて、自然と2回目の購入をしてしまうようなページが特徴的です。購入後のサポートとして、リピートにもナチュラルに繋がるとても良い商品アプローチに感じます。

また、過去に購入した商品のサイズを表示し、お客様がスムーズにサイズ比較できる工夫もされていました。以前購入した商品がベストだった場合、すぐに寸法比較ができるととても有難いです。

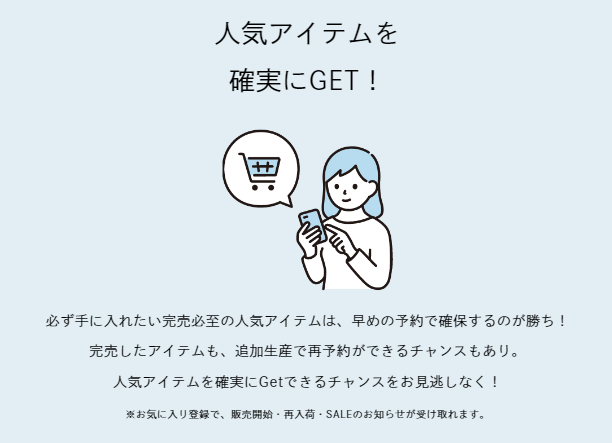

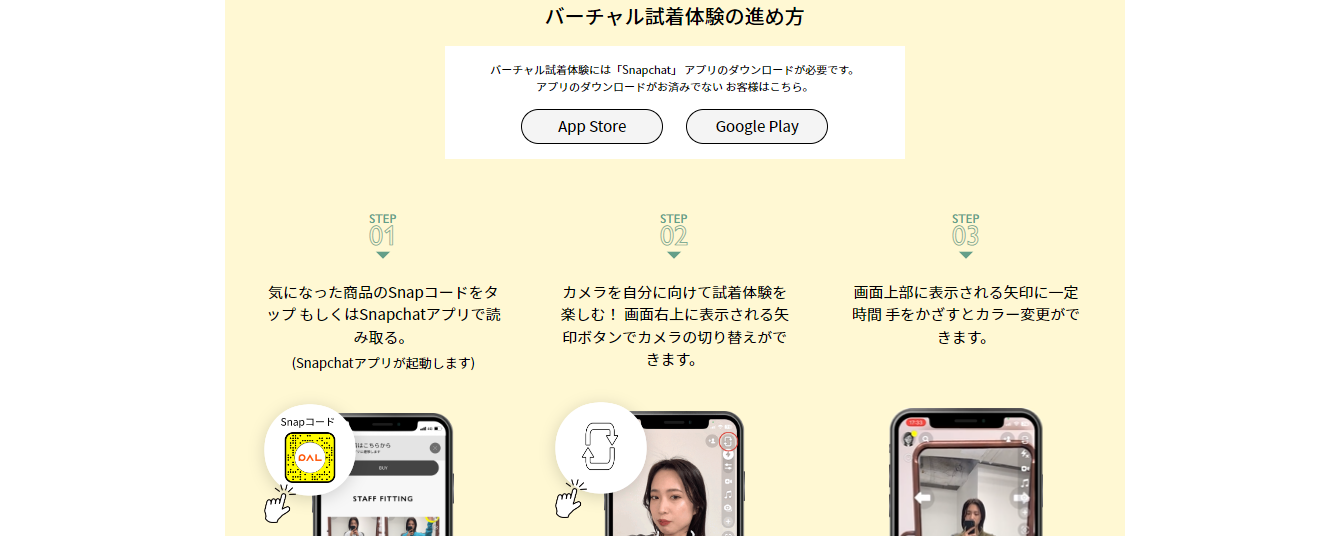

PALのオンラインショップでは、TOPバナーからスマホでバーチャル試着体験ができます。試着を体験するには、アプリのダウンロードが必要ですが、おうち時間やリモートワークが増えた現代に、いつでもデイリーに利用できるため、需要も多いのではないでしょうか。

各商品ページに入ると、モデルさんの身長とサイズが記載されていて、動画で商品詳細が見られるようになっていました。

大型モールのZOZOTOWNでも、お客様自身のサイズ把握を強化していますが、それほどに多くの人が必要としているのに、意外に把握しきれていないのが現状です。シルエットやデザインを最大限に活かして着ていただくためにも、サイズ把握は、WEB接客にとても重要な役割を果たしています。

ECサイトの基盤は店舗スタッフありきで考案

店舗でがんばるスタッフがいることで売上が支えられ、顧客様と繋がることができていると考えるEC担当チームは、店舗と一体化したサイト作りを意識して運用しているといいます。

接客のプロであるスタッフが、お客様へ伝える言葉や、購入までのプロセスは的確であり、その流れをEC内でも表現できれば、店舗と同じ購入体験をしていただけます。

そのため、今後もInstagramにコーデなどを投稿してくれる店舗スタッフのフォロワー獲得の後押し、優秀なスタッフの手助けを前提とし、オンライン上での顧客様とスタッフの関係性の可視化を目指しているそうです。

まとめ

PALの企業サイトは、とてもワクワクするようなデザイン性のあるアパレル社らしい作りでした。サイトのデザインだけで、見に来るお客様にブランドイメージをお伝えするのは容易ではありません。

しかし、EC担当スタッフが、店舗スタッフをよく考え、把握し、参考にしているからこそ表現できる各ショップページだと感じ取れました。

店舗へ訪れるお客様が、普段どのような視点で商品を選んでいるのか、どんなタイミングで声を掛けてもらえたら背中をそっと押せるのかを理解して、上手に各ページに反映させている印象でした。

販売スタッフが書いているブログもあり、自身を接客してくれる担当スタッフの記事を見つけたら、ぜひ参考に読みたいと感じるのではと思います。

スタッフ目線のお客様アプローチとはどのような視点なのかを、本社スタッフが重点を置き注視し、販売スタッフを尊重していることで、サイトに多くの魅力が詰まっているのだと感じました。